喜界島をフィールドに子供たちが研究

喜界島をフィールドに子供たちが研究

MBCテレビ「MBCごごナウ」9/5放送

珊瑚礁が隆起してできた島、喜界島。人口およそ6000人の小さな島に、この夏、全国から子どもたちが集まりました。

子どもたち

「徳島から」

「宮崎です」

「長野です」

「(喜界島は)ハワイに来たみたい」

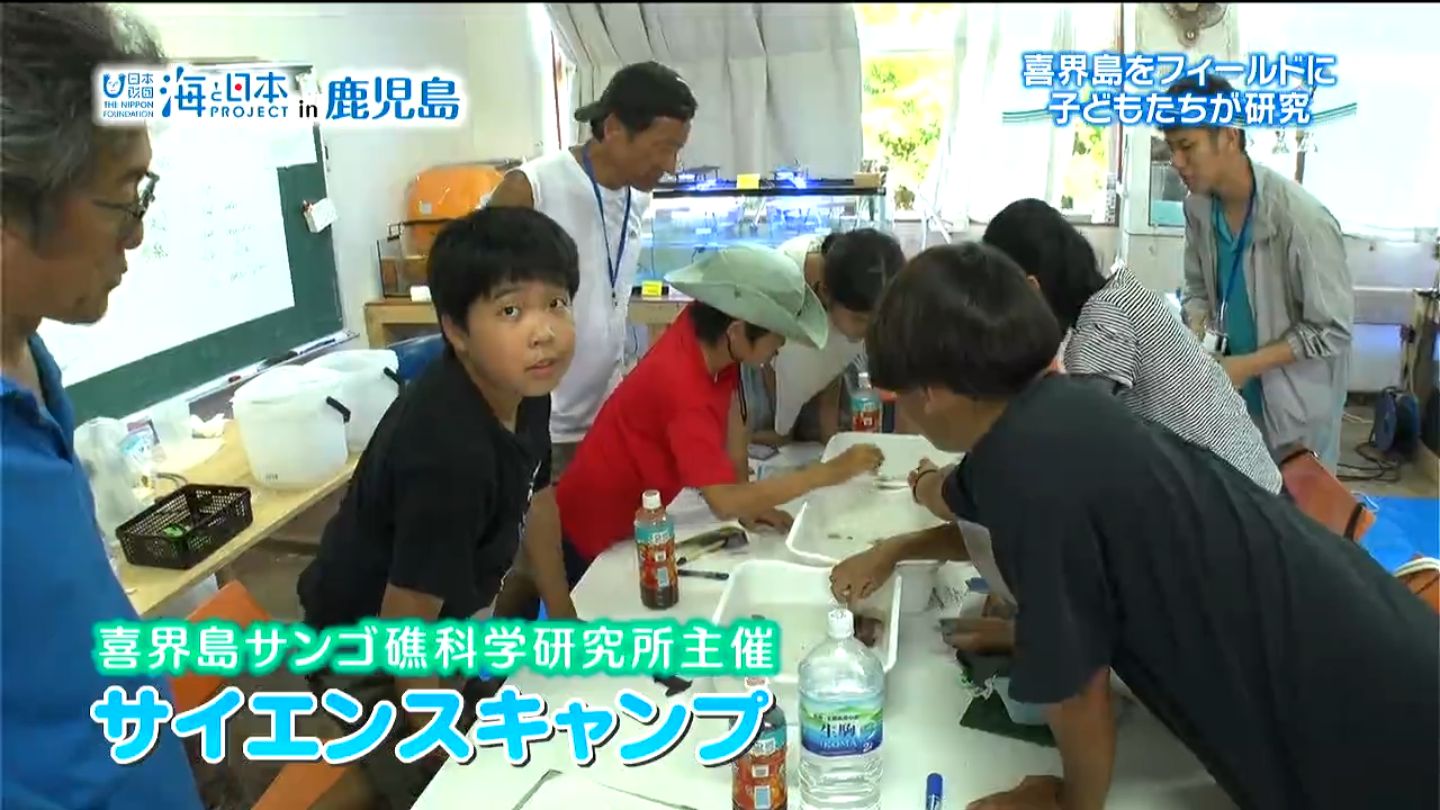

目的は、喜界島サンゴ礁科学研究所が行うサイエンスキャンプ。小学生から高校1年生までの、およそ40人が、ここ喜界島をフィールドに5日間研究を行います。

「何これ?サンゴ?」

海水浴場にやってきたこちらの班は、海岸によって海底の生物の種類や個体数に差があるか調査します。

「ヒラムシ?」

こちらは医学班。民家にやってきました。喜界島の井戸水を調べています。

「研究所(水道水)のカルシウム濃度は130」

「研究所の水道水よりも、2倍くらいカルシウム濃度が高い」

喜界島の井戸水は、珊瑚礁由来のカルシウムが多く含まれていることが分かります。

そのほかにも、珊瑚礁の音について研究する班。珊瑚のサンゴ礁を作る能力について研究する班。それぞれの班を担当する現役の研究者たちからアドバイスを受けながら、子どもたちは熱心に研究に取り組みました。

子どもたち

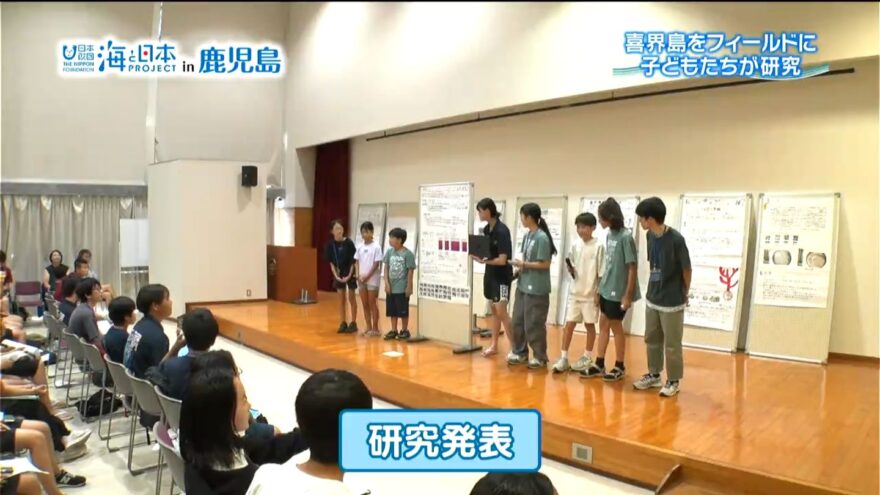

「(海の生き物)は空気中より音が届きやすく、光が届きにくい、鳴くことで威嚇や求愛などのコミュニケーションをとっている」

「同じカニでもいろいろな場所に住み、それぞれの戦略でカニたちは生きている」

喜界島の珊瑚礁の恵みを感じながら研究に励んだ参加者たち。海の未来について考えるとともに、忘れられない夏休みの思い出になったようです。

喜界島から参加

「サンゴのことや喜界島のよさについて、新しく見つかってよかった」

鹿児島市から参加

「人と協力してまた何か作ったりしたい」

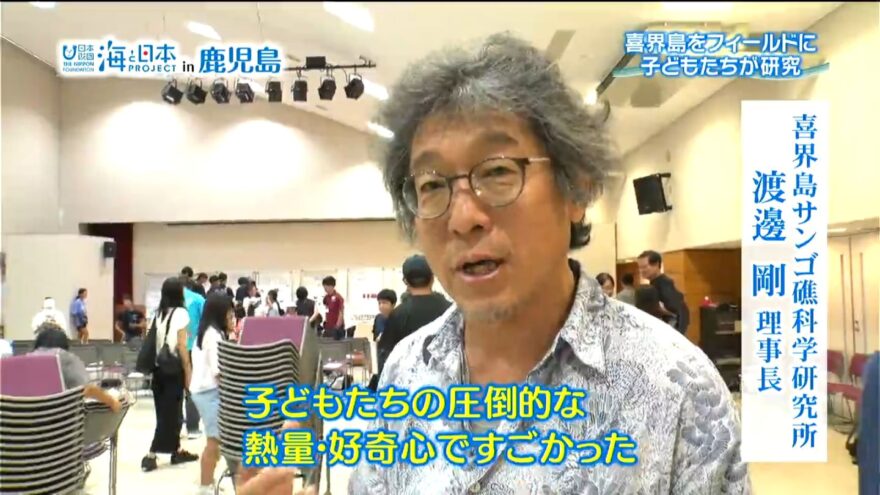

喜界島サンゴ礁科学研究所 渡邊剛理事長

「子どもたちの圧倒的なこの熱量・好奇心がすごかった。新しい人たちがどんどん来て育っていく環境を、作っていきたい」