森・川・海の繋がりなどについて学ぶ われはうみの子探検隊

われはうみの子探検隊 in 屋久島①

MBCテレビ「かごしま4」11/4放送

10月16日、鹿児島本港南埠頭に集合する子どもたちの姿が。

日本財団が主体となっている海と日本プロジェクトは、海に親しみ関心を高めてもらおうと様々な取り組みをしています。その中の一つが「われはうみの子探検隊」です。

16日・17日の2日間、鹿児島大学附属小学校の児童19人が屋久島の自然について学びます。

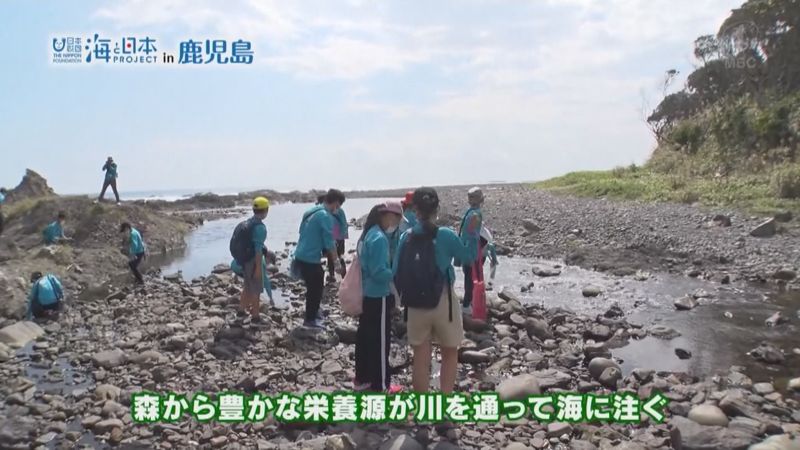

到着後、まず向かったのが「田代海岸」。

(鹿児島大学大学院連合農業研究科 寺田竜太教授)「屋久島は島なんですが、海の中に浮かぶ山です。森から豊かな栄養源が、川を通って海に注ぎます。海だけだと栄養が足りないので、屋久島の周りの海にはたくさん生き物がいる理由は、山があって森があるから」

(寺田竜太教授)「海の豊かさは森によって支えられている」

屋久島の森・川・海のつながりについて学んだ後、砂浜でウミガメの卵の殻探し。

午後、バスに乗って山へ。途中、出会ったのは…さる!!!

淀川登山口に到着。

まずは、世界一笹川杉を見学です。

(児童)「本物の杉を見るのは初めてで、時代を感じるなと思いました。色々な面白い歴史が詰まっていて良いと思いました。」

そして、屋久島の植物を観察しながら山登り。地元の人たちが「よどごう」と呼ぶ淀川の源流を目指して、20分ほど歩きました。

(寺田竜太教授)「落ち葉に含まれる栄養分が、川の始まりから海に流れる。単に山があればいいのではなくて、川の始まりに豊かな森があることが大事。」

(児童)「森に私たちが支えられていることを教えてもらった」

夕方、この日の宿泊場所でもある「屋久島環境文化研修センター」へ。

瓶に採取した海の生き物を観察し、森の栄養が海に流れてプランクトンや魚を育てていることなど、今日学んだことを振り返りました。

(児童)「自然のことについてわかりやすく教えてもらった」

(児童)「空気や栄養がつながっていてひとつになっているのがすごい」